Protokoll der Agenda-Videokonferenz am 17.11.21

1. Zoom

– die Verlängerung des Zoom-Vertrages wird beschlossen

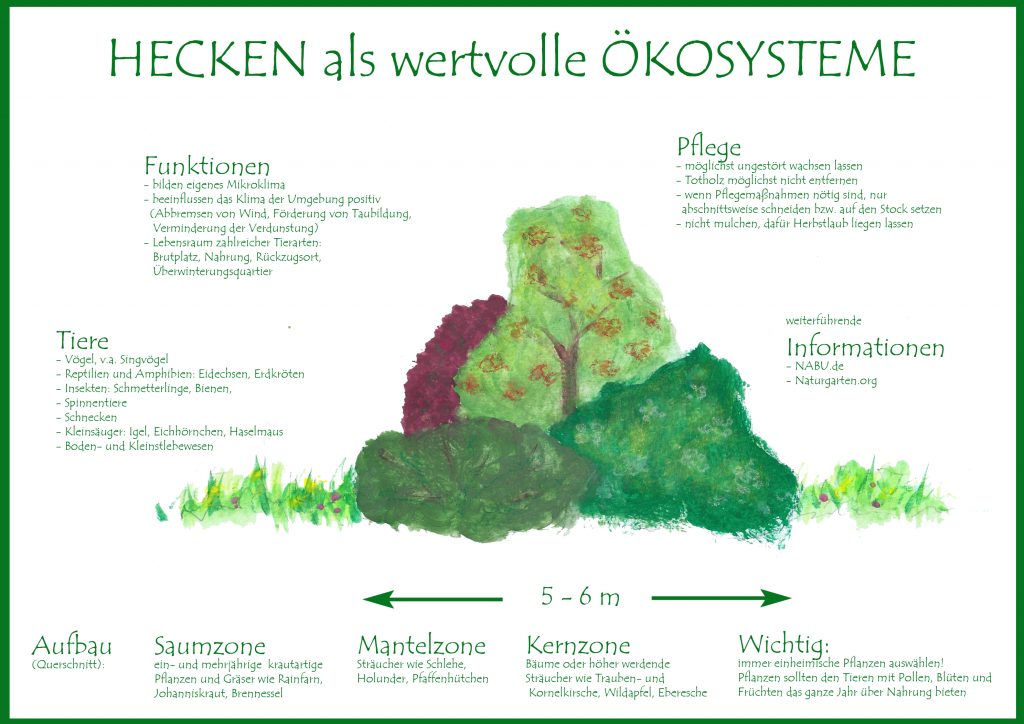

2. Lehrhecke

– da es für die Sträucher besser ist, noch vor dem Winter gesetzt zu werden, wird als möglicher Pflanztermin der 11.12.21 anvisiert => Bestätigung vom Schloss einholen

– ca. 100 Pflanzen, ausgewählt unter ökologischen Gesichtspunkten v. Dr. Kröger v. NABU, werden von Bernd aus der Baumschule geholt

– Einladung der Öffentlichkeit, der Kindergärten und weiterer Helfer

3. Bäume

– von der Baumschule Sennekamp liegt ein Kostenvoranschlag für die Pflanzung v. 15 Bäumen Nähe Kappenberger Damm (Farwicksheide) vor

– da dieser das Budget der Spendenaktion „Neue Bäume für Senden“ überschreitet, einigen wir uns darauf, die Bäume davon zu bezahlen, wenn die Gemeinde den Rest der Kosten (Pflanzung, Pflege) übernimmt (evtl. kann dieser Posten durch Mithilfe bei der Pflanzaktion noch verringert werden)

– Termin mit der Baumschule absprechen

4. Leihräder

– Niklas Esser von der Gemeinde hat zwei GPS-Tracker für die Leihräder besorgt (Tel. 707)

– 19.11.21 ab 16 Uhr Treffen in der Werkstatt der Flüchtlingshilfe, um die restlichen Fahrräder verkehrstüchtig zu machen und zwei mit den Trackern auszurüsten

– evtl. als Alternative das Angebot von tretty.de anfragen

5. Adventsmarkt

– aufgrund der sich wieder verschärfenden Coronalage verzichten wir auf die Teilnahme am Adventsmarkt

6. Personelles

– Karina legt eine Agendapause ein, Bernd übernimmt die Protokollführung, Sven die Agendaleitung – keine Gegenstimmen oder -vorschläge

Neue Termine:

gez. MilKa

Ergänzung zum Protokoll: interessante Ideen und Links von Jürgen Kruse aus dem Agenda-Chat am 17.11.2021

Von Jürgen Kruse an alle: 07:22 PM

An Umweltministerin NRW

Sehr geehrte Frau Ministerin Heinen-Esser,

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte stoppen Sie die weitere Zerstörung des bis vor wenigen Jahren noch intakten Waldes bei Legden-Asbeck! Auch in 2021 gehen nun offenbar die Abholzungen und Auflichtungen (wieder für den Export?) weiter.

So viele gesunde, große Bäume sind im Waldstück an der K 29 für das Fällen markiert, dass auch diese Waldpartie für die Klimaschutzfunktionen des Waldes ausfallen wird. Siehe angehängtes Foto und die Berichte zu diesem Wald auf:

https://waldreport.de/waldschadensmeldung/holzernte-schaeden/alle-groesseren-buchen-werden-ausgeraeumt-schirmschlag?fbclid=IwAR0IbFhqAPhBZGhEgg4KxynqahOg9Y0PlpKq0puB_h8_vLgQb5u3l1qCFYA

und:

https://www.bundesbuergerinitiative-waldschutz.de/2020/02/02/trotz-waldsterben-der-ausverkauf-der-w%C3%A4lder-geht-weiter-teil-3-nrw/

Bitte stoppen Sie den Einschlag der restlichen großen alten Bäume hier in Legden und im Münsterland, wenn Sie ernsthaft an der Rettung der Wälder .interessiert

Vorschläge für Klimaschutz-Kommunen:

„Nur noch Null-Energie-Häuser in Gemeinschaftswohnprojekten mit e-Car-Sharing und guten ÖPNV-Anbindungen. Nur noch emissionsarme und ungiftige Produktionsbetriebe (bzw. Produkte). Begrünungsprojekte (nur noch Straßen mit Schattenbäumen! und ökologisch wertvollen Hecken) innerorts und im Umland viele Kilometer mit neuen Biotopverbundlinien (bes. mit ausreichend breiten Hecken). Humusaufbau-Konzepte für eine ökologisch orientierte Landwirtschaft, drastischer Abbau der sogenannten „Nutztierhaltung“ bzw. Massentierhaltung, Abkehr von Monokulturen, von Pestiziden und Kunstdünger, Aufbau einer regional vermarktenden zunehmend auf pflanzliche Lebensmittel ausgerichteten Landwirtschaft. Sofort Verpflegung mit gesunden und regionalen Bio-Lebensmitteln für alle Gemeinschaftsverpflegungen/Kantinen besonders für Schulen, Kitas, Krankenhäuser, Altenheime usw.., auch Orientierung der Gastronomie auf ökologisch erzeugte Lebensmittel und Bio-Getränke. Überall vegetarisch/vegane Gerichte..

Von Jürgen Kruse an alle: 07:26 PM

Beispiel Region Nordkreis Borken: Im Sinne des Klimaschutzes und im Interesse der kommenden Generationen wäre es doch sinnvoll, Fördermittel zu bündeln, die Träger der Bildungs- und Sozialeinrichtungen und Kantinen rasch zu einem Umstellungsprogramm einzuladen für ihre Kantinen und zum Wohl der Menschen in ihren Einrichtungen. Die „Corona“-Zwangspause hat gezeigt, dass im Sinne von Artenschutz- und Klimaschutz sehr viel möglich und notwendig ist. Leicht könnten jetzt entsprechende Projekte gestartet werden.

Der Vorschlag vom Juli 2020 noch einmal (modifiziert): „Nach (der Corona-Pause) wird in allen Schulen nur noch mit gesunder Vollwertkost und mit Bio-Lebensmitteln gearbeitet. Vorbereitungen könnten sofort beginnen. Rasch könnten mit den Krankenhäusern Programme zur Umstellung auf (heimische) Bio-Lebensmittel (und auf vegetarische und vegane Gerichte) gestartet werden. Das hätte auch enorme Impulse für eine ökologische Landwirtschaft und eine mögliche Regionalvermarktung!….“

Das wäre auch ein Klimaschutz-Programm! Dazu werden Schulgärten aktiviert und umwelt-pädagogische Programme der Schulen angeregt……Siehe:

https://adhocracy.plus/leader-ahl/mapideas/2021-06372/

Von Jürgen Kruse an alle: 07:28 PM

wir bemühen uns um Erhalt der Biodiversität und Artenschutz und haben dazu eine bundesweite Petition gestartet.

Wir bitten darum, diese Petition allen Partnern und auf den Veranstaltungen bekannt zu machen. Siehe:

Petition – Mehr Artenvielfalt im öffentlichen Grün:

https://www.petition-mehr-artenvielfalt-im-oeffentlichen-gruen.de/

Von Jürgen Kruse an alle: 07:54 PM

Wir brauchen eine Bodenrechtsreform!: Siehe dazu diesen TV-Beitrag:

Unterwegs nach Utopia

Die einen wollen Städte schaffen, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat: Futuristisch und möglichst nachhaltig. Andere fordern radikale Umkehr, wollen Neubauten und Abrisse möglichst verhindern. Architektur- und Stadtplanung stehen vor der größten Herausforderung, die es je gab: sie müssen nicht weniger als die Welt retten. ….

https://www.3sat.de/kultur/kulturdoku/unterwegs-nach-utopia-100.html

https://regionalwert-muensterland.de/

https://www.hamburger-edition.de/buecher-e-books/artikel-detail/green-new-deal/d/2539/

https://www.suhrkamp.de/buch/katharina-pistor-der-code-des-kapitals-t-9783518587607

https://mediashop.at/buecher/die-extreme-mitte/

nachhaltige Gesellschaft

https://rotpunktverlag.ch/buecher/das-marchen-vom-grunen-wachstum

Zur Postwachstumsgesellschaft siehe:

http://www.postwachstumsoekonomie.de/

-und zur Gemeinwohlwirtschaft:

https://web.ecogood.org/de/ (und. https://christian-felber.at/buecher/ ).

Protokoll der Videokonferenz vom 8.12.2021

Protokoll der Videokonferenz vom 8.12.2021 Das in diesem Jahr letzte reguläre Treffen der Agenda-Gruppe findet am kommenden Mittwoch, den 8. Dezember 2021, ab 18.30 wieder als Videokonferenz statt unter der bekannten Kurz-Adresse

Das in diesem Jahr letzte reguläre Treffen der Agenda-Gruppe findet am kommenden Mittwoch, den 8. Dezember 2021, ab 18.30 wieder als Videokonferenz statt unter der bekannten Kurz-Adresse

Eine kleine Bilanz: Im Herbst 2019 wurde die Idee des „Sendener Leihrads“ erstmals umgesetzt. Die benötigten Fahrräder wurden gespendet oder waren abgelaufene Fundstücke aus dem Fundbüro. Die „Sendener Farben“ wurden von einem großen Lackhersteller gestiftet. Die Räder wurden auseinander genommen, von einem Maler umgespritzt, wieder zusammengebaut, repariert und ergänzt. Die Gemeinde stiftete Schlösser für Einkaufswagen-Chips, montierte die Gegenstücke an den Fahrradständern am Bahnhof in Bösensell und am Par&Ride-Parkplatz an der Autobahn. Sie stellte dort Schilder auf, auch die Räder bekamen alle entsprechende Schilder mit den Hinweisen auf die Zweckbestimmung. Das Projekt wurde in den Bussen vom RVM auf den Monitoren beworben. Sehr schnell wurden die Räder in Gebrauch genommen, kehrten aber nur selten an die beiden Bestimmungsorte zurück. Wir fanden sie erheblich demoliert, z.T. an den unmöglichsten Stellen, wieder, in Gräben, eins sogar in einem Teich. Sie wurden eingesammelt, kamen wieder in die Werkstatt der Flüchtlingshilfe und wurden erneut von den Ehrenamtlichen instandgesetzt. Von den insgesamt 22 Fahrrädern blieb nach zwei Jahren weniger als die Hälfte übrig, sie waren nicht mehr zu finden oder die Rahmen dermaßen mit Gewalt verbogen, dass sie nur noch zum Schrott gegeben werden konnten. In einer letzten Aktion wurden jetzt die restlichen Räder noch einmal in einen verkehrstüchtigen Zustand versetzt und werden z.T. mit Trackern versehen, um zu sehen, wo sie bleiben. Teilweise landeten sie sogar wieder im Fundbüro und kamen von dort ein zweites Mal in die Werkstatt der Projektgruppe. Ein Rad wurde sogar aufwendig im blauen Teil umgespritzt, silber und gelb. Aber wenn man es umdreht und defekte Teile abschraubt, kommt das „Sendener Blau“ wieder überall deutlich zum Vorschein. Wir haben echt gestaunt!

Eine kleine Bilanz: Im Herbst 2019 wurde die Idee des „Sendener Leihrads“ erstmals umgesetzt. Die benötigten Fahrräder wurden gespendet oder waren abgelaufene Fundstücke aus dem Fundbüro. Die „Sendener Farben“ wurden von einem großen Lackhersteller gestiftet. Die Räder wurden auseinander genommen, von einem Maler umgespritzt, wieder zusammengebaut, repariert und ergänzt. Die Gemeinde stiftete Schlösser für Einkaufswagen-Chips, montierte die Gegenstücke an den Fahrradständern am Bahnhof in Bösensell und am Par&Ride-Parkplatz an der Autobahn. Sie stellte dort Schilder auf, auch die Räder bekamen alle entsprechende Schilder mit den Hinweisen auf die Zweckbestimmung. Das Projekt wurde in den Bussen vom RVM auf den Monitoren beworben. Sehr schnell wurden die Räder in Gebrauch genommen, kehrten aber nur selten an die beiden Bestimmungsorte zurück. Wir fanden sie erheblich demoliert, z.T. an den unmöglichsten Stellen, wieder, in Gräben, eins sogar in einem Teich. Sie wurden eingesammelt, kamen wieder in die Werkstatt der Flüchtlingshilfe und wurden erneut von den Ehrenamtlichen instandgesetzt. Von den insgesamt 22 Fahrrädern blieb nach zwei Jahren weniger als die Hälfte übrig, sie waren nicht mehr zu finden oder die Rahmen dermaßen mit Gewalt verbogen, dass sie nur noch zum Schrott gegeben werden konnten. In einer letzten Aktion wurden jetzt die restlichen Räder noch einmal in einen verkehrstüchtigen Zustand versetzt und werden z.T. mit Trackern versehen, um zu sehen, wo sie bleiben. Teilweise landeten sie sogar wieder im Fundbüro und kamen von dort ein zweites Mal in die Werkstatt der Projektgruppe. Ein Rad wurde sogar aufwendig im blauen Teil umgespritzt, silber und gelb. Aber wenn man es umdreht und defekte Teile abschraubt, kommt das „Sendener Blau“ wieder überall deutlich zum Vorschein. Wir haben echt gestaunt!